一堂行走的思政课——在泥泞雨林里触摸国境线的温度

2025年7月25日,晨雾未散,贵州民族大学东盟人文学院“边关日记——中老铁路边境民间交流观察团”队员从勐腊县城出发。早上8点,在共青团勐腊县委李淑琪书记的安排下,队伍来到关累镇勐远村合作社党支部集合。简短的安全提醒后,队伍被分成三组,登上皮卡车,沿着布满铁丝网的中缅、中老边境线缓慢前行。

(图一 观察团成员到达关累港)

雨后的亚热带雨林闷热潮湿,碎石路让车身不住颠簸。40多分钟的路上,大家紧抓车栏,既兴奋又紧张。沿途的铁丝网、监控、山崖像一条条弯曲的“脊梁”,提醒着这条路的意义:它连接着国土,也守护着家园。

27公里后,队伍抵达联防所。简单的桌椅、朴素的饭菜、艰苦的环境组成了战士们的日常。李书记和带队的魁哥讲述了许多戍边故事:雨季巡逻蹚泥浆,背篓运砖上山……听着这些叙述,大家默默捏紧手中的笔,心里多了几分沉甸甸的敬意。思政课在这一刻悄然落地——不是口号,而是把别人的辛苦看见,把自己的责任记住。

(图二 李书记与魁哥在联防所分享戍边故事)

真正的行走从联防所结束座谈后开始。队员们步行5公里,泥泞的山路吸住鞋底,茅草划过裤腿。途中遇见巡逻的士兵,同学们抑制不住内心的情感,竖着大拇指,由衷的说到:“你们辛苦了!”年轻的士兵们点头示意,继续前行。这短暂的擦肩相遇,让队员们更理解“守边”背后的日常与坚持。

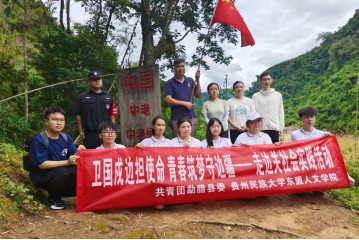

(图三 观察团成员在前往中国、老挝、缅甸三国界碑途中)

穿过陡坡,三国界碑在晨雾中现身。“中国”“老挝”“缅甸”三面刻字清晰可见,“中国”二字在阳光下格外醒目。随行老师就地开展了一堂思政课:“界碑不仅是地理坐标,也是国家历史和现实交织的见证。”

(图四 观察团到达中国、老挝、缅甸三国界碑)

在“我为祖国站哨五分钟”环节中,同学们面向祖国肃立。脚下泥土,一步就是他国;碑体之上,有着说不尽的故事。有队员说:“原来国土是有筋骨的。”这句话像一枚钉子,把“国家”钉进了每个人心里。

(图五 观察团成员开展“我为祖国站哨五分钟”活动)

返程时,队伍顺着山路爬上“澜湄第一哨”。站在哨塔上,南腊河、澜沧江在雨林间奔腾,最终汇入湄公河。那一刻,风不大,话也不多,但心里明白:这段路,不是一个人在走。江水的方向清晰,故事的回响更长。

行走是形式,更是方法。队员们在路上学到的,不只是边境知识,还有对他人贡献的尊重,对责任的体会。思政教育的意义,也在这一路上从“被动接受”变成“主动思考”。把脚下的泥、眼前的界碑,化作内心的坐标——祖国的概念不再只停留于地图,而是脚下土地、身后国旗、需要我们守护的边境线。这堂没有投影仪、没有课桌椅的思政课,让每个人在疲惫中获得精神力量,在心里郑重宣誓:请祖国放心,强国有我!

文/图:张云 王雨冠馨 张荷漫

一审:王林薇

二审:代莉莉

三审:罗敏